En savoir plus

Que voir, que faire, que visiter en Ouzbékistan ?

L’Ouzbékistan, « le pays des ouzbeks », évoque la Route de la Soie, qui reliait la Chine à l’Occident. Samarkand, Boukhara, Khiva sont autant de noms évocateurs de ce riche passé. De nombreuses caravanes y transportaient toutes sortes de marchandises, dont, bien sûr, la soie, mais aussi des pierres précieuses ou des épices. Cette route était naturellement un moyen de faire circuler les doctrines, les langues, les traditions. On imagine aisément les commerçants se réunissant dans les caravansérails, pour se conter leurs histoires et se transmettre leurs connaissances…

Les villes étapes qui se trouvaient sur cette route, dont Samarkand et Boukhara, étaient riches et prospères, elles ont vu fleurir des monuments gigantesques à l’architecture fascinante, tels que la médersa Mir-i Arab à Boukhara ou l’ensemble du Régistan à Samarkand. L’Ouzbékistan abrite des centaines d’autres monuments classés dans le patrimoine de l’UNESCO.

En Ouzbékistan, vous goûterez à l’hospitalité des habitants, qui se manifeste notamment dans les petits villages, à l’abri de la fréquentation touristique des villes. Goûtez au plov ou au soumalak préparés avec grand soin, prenez un thé (inévitable marque de l’accueil ouzbek !) en compagnie d’une brodeuse de soie ou de tapis, d’un apiculteur… et vivez une expérience incroyablement enrichissante. Bienvenue au carrefour des civilisations entre Europe et Asie !

Expérimentez l’Ouzbékistan autrement

Découvrir la culture ouzbek en immersion dans un village des plaines

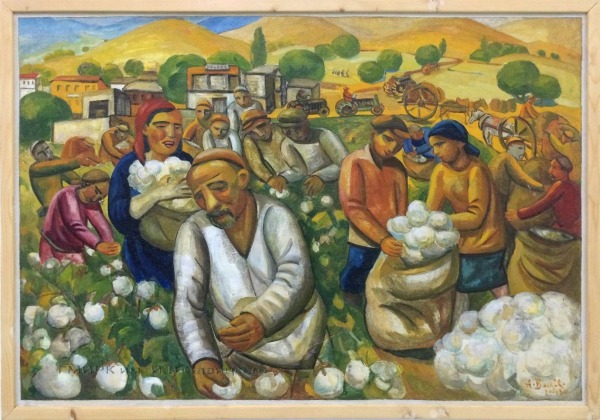

Pour une première découverte de la vie rurale en Ouzbékistan, les habitants d’un village de plaine vous accueillent. Ici, l’activité est agricole : culture du coton, du blé, des fruits et légumes, et élevage du bétail. Au printemps, les nombreux arbres fruitiers se parent de leurs plus belles fleurs, et les prairies se couvrent d’herbe tendre et de coquelicots rouges.

En famille, Sohiba, son mari Salim, leurs deux enfants, ainsi que leur grand-père vous recevront chaleureusement. Il est coutumier en Ouzbékistan que plusieurs générations vivent sous le même toit. La tradition veut d’ailleurs que le plus jeune des fils reste vivre avec ses parents, même si ce n’est pas le cas dans la famille de Salim.

TDS Voyage vous invite à faire l’expérience de la vie paysanne ouzbèke. Outre la traite des vaches et le nourrissage des animaux (tôt le matin), vous pourrez assister et participer à la préparation des repas. Et attention, selon Bek, notre guide, Sohiba est la meilleure cuisinière des environs. Pain ouzbek, plov (plat traditionnel à base de riz, carottes et moutons), raviolis… n’auront plus de secrets pour vous. La confection du pain, appelé non, est particulièrement surprenante : après avoir pétri la pâte et lui avoir donné la forme désirée, Sohiba vous montrera comment le cuire dans un four traditionnel. Un moment de partage et de convivialité, entourés des doux arômes de pain chaud.

Cette famille prépare les repas avec des produits de qualité, provenant le plus souvent du jardin. Vos hôtes sont quasiment autonomes dans leur production de fruits et légumes : poireaux, pommes de terre, oignons, carottes, aubergines, grenades… Pour la viande, un marché au bétail a lieu régulièrement non loin du village. Les voyageurs ont souvent l’occasion de s’y rendre.

Découvrez, à travers les témoignages de voyageurs dans notre article de blog, pourquoi et comment voyager autrement en Ouzbékistan.

En complément de ces activités avec la famille, vous aurez l’occasion de rendre visite à des artisans et petits producteurs ouzbeks, avec qui, invariablement, vous partagerez un moment convivial. L’apiculteur vous parlera avec passion de ses abeilles et vous pourrez, à la saison, collecter le miel… et bien sûr en acheter, si vous êtes gourmand ! Cela peut aussi être l’occasion d’échanger sur la religion, puisque cet apiculteur est aussi l’imam du village, reconnaissable à son calot.

Dans ce village, on élève des vers à soie, pratique courante en Ouzbékistan. Avant de s’enfermer dans leurs cocons pour devenir papillons, les vers à soie se nourrissent de feuilles de mûriers, récoltées par les habitants. Lorsque le cocon est constitué, il est cueilli pour être bouilli afin de récupérer les fils à soie. De leur naissance au terme de leur croissance (30 jours environ) les vers à soie voient leur poids multiplié par environ 10 000 !

La belle-sœur de Salim est brodeuse, elle vous révèlera l’histoire de cet artisanat d’art et les techniques de broderie pour orner les manteaux, robes et calots portés lors des mariages. Sur la route du village se trouve un atelier traditionnel de céramique, dans lequel on peut observer les étapes de réalisation d’une céramique, du choix de la matière première, au modelage, et à la cuisson. Les céramistes qui tiennent cet atelier depuis 6 générations, entretiennent un petit musée annexe ainsi qu’un magasin où ils proposent leurs productions.

Enfin, vous aurez l’occasion de partager une soirée musicale en compagnie de vos hôtes. Lors de cette soirée, toujours attendue avec impatience à la fois par les voyageurs et les hôtes, des musiciens et chanteurs viendront vous faire une démonstration de la musique ouzbèke traditionnelle, qui reste très vivante. Vous pourrez même tenter quelques pas de danse ! Les thèmes abordés sont divers : l’amour, la famille, les ancêtres, le pays… Plusieurs instruments sont pratiqués, le tor, utilisé par le chanteur, instrument à quatre cordes, fabriqué en bois de mûrier et peau de cœur de bœuf ; le doira, instrument de forme ronde, également mélange de bois et de peau animale. Souvent, ces instruments sont placés à côté d’une source de chaleur pour réchauffer la peau et obtenir un son plus clair.

Vivre chez l’habitant dans un village de montagne en Ouzbékistan

Pour découvrir l’Ouzbékistan autrement et vivre une autre expérience de vie rurale chez l’habitant, la route qui mène au second village s’enfonce dans les montagnes appartenant au Massif de Zerafshan. Cette route traverse un petit col à environ 1 400m d’altitude, d’où l’on profite d’un beau panorama. Un petit lac jouxte ce col. Vous arrivez ensuite dans le village, dont le nom Ouzbek signifie « La Source fraîche », grâce à la présence d’une source d’eau potable qui fournit environ 70% de l’eau du village. Les habitants, ici, sont plutôt des éleveurs de moutons et de vaches.

La famille qui vous accueille est composée de deux couples : les parents et le fils aîné accompagné de son épouse, qui ont 3 enfants. Le soir, le grand-père – ancien comptable dans les sovkhozes et kolkhozes durant la période soviétique – n’hésite pas à conter diverses histoires. Autant de moments qui vous permettront d’en savoir plus sur l’histoire du pays et sur vos hôtes.

Une centaine d’habitants peuple le village, quelques magasins assurent l’essentiel des besoins. Lors de cette immersion vous aurez l’occasion de visiter l’école du village (l’une des écoles que vous visiterez est d’ailleurs soutenue par notre fonds de développement) et le sanatorium. Cet établissement est dédié au soin et au repos, créé pour les ouvriers des sovkhozes, aujourd’hui tenu par un médecin local. Au cours d’un moment de détente dans le jardin du sanatorium et, à l’ombre des arbres, échangez avec des ouzbeks qui seront ravis d’entretenir un brin de discussion. Tous les jours, une soirée dansante est organisée avec des musiciens et chanteurs, à laquelle vous pouvez participer si le cœur vous en dit !

La vie d’un village ne serait pas ce qu’elle est sans les artisans qui perpétuent les savoir-faire traditionnels. Vous rencontrerez une brodeuse ouzbèke, qui réalise les broderies pour les robes de mariage. Là encore, leurs méthodes de travail seront expliquées, enrichies d’anecdotes. Saviez-vous, par exemple, que les premiers manteaux brodés avec des fils dorés remontaient à l’époque des émirs de Boukhara ? La sœur de votre hôte, elle, réalise des tapis de Kilim, conçus selon une méthode ancestrale, à base de laine de mouton. Tout est fait à la main par les femmes, et vendu dans leur boutique.

Lors de promenades autour du village, on peut visiter des grottes – comme celle de Yetti Qiz, la grotte des « Sept filles » – ou tout simplement admirer les montagnes qui vous surplombent, et dont les ombres, au coucher du soleil, dessinent un monde mystérieux.

Partir sur les traces de la Route de la Soie en Ouzbékistan

Visiter Boukhara et ses mosquées

Boukhara est l’une des plus anciennes villes de l’Ouzbékistan. Elle se trouve sur la grande Route de la Soie, et par sa situation géographique privilégiée, telle une oasis au milieu du désert, a autrefois constitué une étape importante pour les grands caravaniers.

Cette perle, à l’ambiance joyeusement chaotique, offre mille-et-un visages, entre son architecture, ses riches ornements et ses couleurs étonnantes… le voyageur risque de ne plus savoir où poser le regard ! Plus de 100 monuments y sont classés par l’UNESCO. Bazars aux allures de souk et ruelles qui fourmillent d’activité viennent compléter cet étonnant tableau. Plusieurs fois rasée, puis reconstruite, la ville a su conserver une authenticité et une énergie bien à elle.

À Boukhara, la plupart des visites peuvent se faire à pied, notamment les monuments incontournables du centre-ville, vieux de plus de 2 000 ans, dont l’ensemble Poy Kalon, qui rassemble plusieurs monuments parmi lesquels la madrasa Mir-i-Arab. Construite en 1535, la Madrasa fut la seule autorisée à dispenser un enseignement religieux en Asie centrale durant l’époque soviétique. En effet, dans les années 1920 et 1930, l’État soviétique a réalisé une série d’actions visant à réprimer la religion musulmane : fermeture de centaines d’établissements religieux, répression des savants musulmans, limitation des manifestations publiques de la foi… Une fois indépendants, les pays d’Asie centrale ont réaffirmé leur statut d’États laïques et garantit la liberté de croyance et de culte. Ils reconnaissent néanmoins un statut officiel à l’islam, mais cette religion est conçue par la majorité de la population comme vecteur de sagesse et de tolérance. Aujourd’hui, la réputation de la madrasa Mir-i-Arab n’est plus à faire et elle compte de nombreux étudiants !

La grande place qui sépare la Madrasa de la mosquée Kalon – qui résonne aujourd’hui des pas des étudiants et des touristes – voyait autrefois se bousculer une foule bigarrée venant assister au marché au coton, au milieu des chameaux placides. La mosquée Kalon, avec ses belles coupoles bleues, pouvait accueillir plus de 10 000 fidèles. Elle comporte sept portes précisément orientées par rapport au soleil.

Le minaret Kalon surplombe la ville du haut de ses 48m ; ce symbole de la ville avait autrefois plusieurs fonctions. Les muezzins y appelaient les croyants à la prière, appel relayé jusqu’aux confins de la ville. Stratégiquement, on pouvait y observer les armées ennemies à l’horizon, avertir de l’arrivée des caravanes, et plus barbare, jeter les condamnés depuis son sommet…

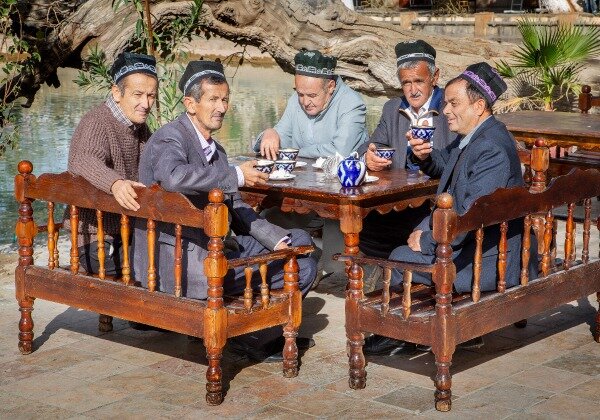

La place Liab-i-Haouz, d’une beauté intemporelle, invite à la flânerie, la foule s’y rassemble en journée ou en soirée pour se détendre, boire un verre ou jouer aux dominos. En son centre, le bassin aux eaux froides miroite joliment, entouré de mûriers. Plusieurs monuments bordent l’ensemble, dont deux medersas.

L’Ark, la forteresse de l’émir, qui a abrité pendant des siècles les seigneurs de la ville, est une institution à Boukhara. Elle se dresse sur une colline artificielle d’une vingtaine de mètres de haut, principalement constitué des décombres des anciens palais, successivement construits et rasés. Fut un temps, l’Ark était une ville dans la ville et abritait plus de 3 000 personnes ! À ce jour, il ne reste que 20 % des constructions de l’Ark, détruite par les tirs de canons de l’armée bolchévique.

Vous l’aurez compris, de très nombreux monuments sont à visiter dans cette ville, dans les profondeurs desquelles les voyageurs aiment se perdent. Mais Boukhara, au-delà de son incroyable architecture, est réputée pour son artisanat riche et développé. Ébénistes, couteliers, marchands de miniatures, vendeurs de tapis… autant d’artisans qu’il est difficile de distinguer, eu égard à la qualité des marchandises proposées. Citons « Chez Goula » qui propose des étoffes en soie de très grande qualité, teints naturellement, et « Aladdin Flying Carpet », l’un des derniers magasins de la ville à proposer des tapis fabriqués traditionnellement (et pas en Chine). Offrant de surcroît des explications détaillées. Un amour des tapis qui se transmet depuis 6 générations.

L’Ouzbékistan est également le pays des suzanis ou panneaux brodés. Ces grands morceaux de tissus étaient autrefois destinés à recouvrir le lit des mariés et constituaient une dot indispensable pour la jeune épouse. Aujourd’hui, ces panneaux sont essentiellement décoratifs et sont placés aux murs. Pour les réaliser, les femmes doivent maîtriser de nombreux points de broderie. Les symboles représentés sont toujours significatifs : le coq annonce le soleil et – par opposition – le recul des ténèbres, et l’arbre est synonyme de fertilité. Pour découvrir l’art de la confection des suzanis, rendez-vous « Chez Rakhmon » où des démonstrations sont organisées. Les tissus sont teints de manière naturelle, en utilisant par exemple de la grenade pour le rouge ou des pelures d’oignon pour le jaune bronze !

Découvrir la cité historique de Samarkand

Samarkand est la deuxième grande ville d’Ouzbékistan après Tachkent, avec presque 600 000 habitants. Choisie comme capitale de son empire par Tamerlan (1336 – 1405, Grand Émir de l’empire Timourid, qui fédérait plus de 27 nations de l’Inde à la mer Méditerranée), Samarkand a une longue et sulfureuse histoire, et est maintes fois passée sur le devant de la scène. Ses nombreux monuments ont été préservés et même embellis, et les récents aménagements permettent de s’y promener facilement à pied.

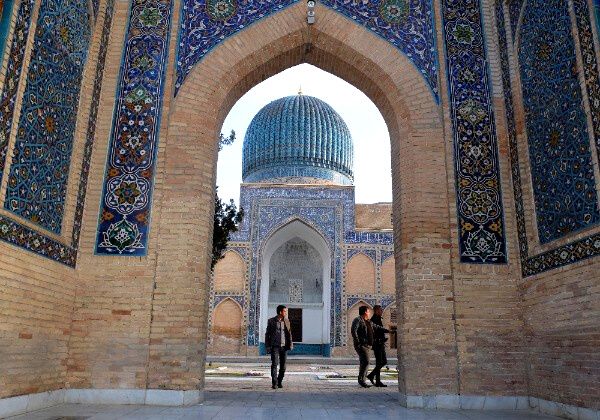

Samarkand est surnommée « la ville aux coupoles bleues » par la présence des nombreux monuments surmontés de coupoles au bleu lumineux. Les sites remarquables n’y manquent pas, et vous serez émerveillés devant tant d’ingéniosité. Tout d’abord, l’ensemble Gour Emir, tombeau de Tamerlan, est l’un des points emblématiques du pays. Grandiose, l’ensemble n’inspire qu’émerveillement, par la démesure des formes et la richesse des ornements. Aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, les couleurs explosent et se fondent harmonieusement. Du bleu, bien sûr, mais aussi du vert, du jaune et de l’or. Sept tombes sont abritées au sein de l’édifice, dont celles des fils de Tamerlan et de son maître spirituel. Le mausolée Bibi-Khanoum est quant à lui le refuge éternel de la femme de Tamerlan, lieu de pèlerinage pour les femmes du pays.

Perle des mausolées, la nécropole Shah-I-Zinda, semble avoir atteint l’apothéose de l’art de la céramique. Selon la légende, son histoire remonterait en l’an 676, lors de l’assassinat d’un prédicateur islamique – cousin du Prophète – dont la tombe fut placée à cet endroit. Des offrandes furent alors apportées sur la sainte sépulture. Depuis, la tradition aurait été poursuivie, et la nécropole abrite de superbes mausolées érigées en l’honneur d’importants personnages. Par exemple, le mausolée Chirin Bika Ata commémore une des sœurs de Tamerlan. Les mosaïques représentent des calligraphies ou des motifs floraux, des ouvertures peuplées d’animaux mythiques et de paysages y ont été réalisées.

Comment parler de Samarkand sans parler du Régistan ? C’est d’ailleurs la place préférée de notre guide Bek, natif de la ville. Ce complexe resplendit par la magnificence de son architecture, avec ses mosaïques scintillantes aux milles nuances qui imprègnent le Régistan d’une atmosphère changeante en fonction de la lumière. Les trois médersas qui sertissent la place (Ulugh Beg, Tilia Kari et Chir Dor) rivalisent de beauté. La première d’entre elles, Ulugh Beg, fut édifiée au XVe siècle, quand les deux autres datent du XVIIe. Chaque centimètre carré est décoré d’un motif géométrique ou floral coloré, dans les tons de bleus et de jaune d’or.

Il faut aussi évoquer l’observatoire Ulugh Beg, ancien roi d’Ouzbékistan et petit-fils de Tamerlan. Passionné d’astrologie, Ulugh Beg réalisa un observatoire qui abritait le plus grand sextant du monde : un arc de 11m bordé de parapets en marbres où sont gravés les degrés. À l’origine, le bâtiment, haut de 45m, avait trois niveaux dont les fresques représentaient les astres et le système solaire. De nombreux éléments ont disparu : le plafond orné de sa voûte céleste, des tables d’astronomie, une fresque représentant l’assassinat d’Ulugh Beg par son propre fils. Devenu musée, la scénographie du lieu a été remise en valeur.

Visiter Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan

Tachkent est la capitale de l’Ouzbékistan, choisie comme telle en 1930, durant la période soviétique. Considérée comme étant le centre de développement du pays par les ouzbeks, Tachkent se veut être la vitrine moderne de l’Ouzbékistan avec ses larges routes, ses gratte-ciels, ses nombreux bars et restaurants.

Dernièrement, une loi a été adoptée pour élargir la partie verte de la ville, qui comporte déjà plusieurs parcs et jardins. Le jardin botanique, le plus ancien et le plus grand d’Asie centrale, couvre différentes aires géographiques sur plus de 40 hectares. Le jardin japonais, lui, est devenu célèbre pour les jeunes mariés, qui viennent s’y faire photographier. Il faut dire que l’ambiance y est plutôt romantique, avec ses petits ponts, ses terrasses à l’ombre surplombant un petit lac. La promenade le long du canal Ankhor, frais et coloré, est aussi très agréable : les ouzbeks n’hésitent d’ailleurs pas à plonger dans l’eau lors des chaleurs estivales. Ces deux facettes qu’abrite Tachkent en font une ville agréable et dynamique.

Vos pas vous mèneront dans le centre de la ville, qui abrite la place Amir Timur, où se dresse fièrement une gigantesque statue de Tamerlan, ayant remplacé celle de Karl Marx après l’indépendance. Le musée Amir Timur est dédié au culte de Tamerlan et possède des répliques miniatures des monuments d’Ouzbékistan. Il donne un aperçu de divers édifices et permet de comparer à ce que vous aurez visité.

Plus au Sud, dans le parc Navoï, se trouve la madrasa Abdoul Kassim. Cette madrasa, très réputée, accueillait des élèves qui étudiaient le Coran, les mathématiques ou la littérature. Elle accueille aujourd’hui des boutiques et des ateliers d’artisans, de graveurs sur bois, de céramistes, de peintres… pourquoi ne pas s’y rendre pour observer ces différentes artistes ?

Le quartier de Chorsu, est l’un des rares à avoir réchappé au tremblement de terre qui bouleversa le pays en 1966. Y flâner vous donnera un aperçu du visage qu’avait Tachkent autrefois. Dans ce quartier se trouve la mosquée Tellia Cheikh, qui abrite le Coran du calife Osman, considéré comme le plus ancien au monde. En face de la mosquée se trouve la madrasa Barak Khan, qui n’est plus destinée aux étudiants ; elle abrite dorénavant des artisans céramistes, des fabricants de miniatures ou des vendeurs de foulards.

Chorsu est un bazar joyeux et coloré. Vous trouverez tout dans ce « ventre » de la capitale : boulangers artisanaux et leurs galettes de pain toutes rondes, confiseries, fromages secs comme les kourouts (en cas de petite faim), épices multicolores côtoient les fruits secs, les herbes et les légumes frais. À l’extérieur, sur une vaste esplanade, sont installés des marchands de tapis ou de vêtements, comme les manteaux traditionnels ouzbeks appelés tchapans.

Vous ne partirez pas de Tachkent sans vous être exclamés sur la grande beauté… des stations de métro ! Le métro de Tachkent est plus qu’un moyen de déplacement, il mérite une visite pour lui seul. L’architecture et les décorations y sont magnifiques : coupoles qui étalent leurs feuillages d’or au-dessus de vos têtes, chandeliers ornementés, colonnades de marbre, sculptures, mosaïques aux motifs de coton… se côtoient pour donner une âme particulière au métro de Tachkent.

Découvrir Khiva et sa ville intérieure Inchan-Kala

Pénétrer dans Khiva, c’est comme revenir quelques siècles en arrière. Une délicieuse plongée dans le temps… et l’endroit idéal pour, le soir venu, dîner sur une terrasse et observer la course du soleil couchant embrasant les cieux et les vieux monuments.

Le vieux centre, appelé Inchan-Kala, est une curiosité sans égale, pareille à un décor cinématographique. Cet ensemble architectural de 600m sur 400m est un véritable musée à ciel ouvert (et ce n’est pas une expression, puisque le vieux centre a été déclaré comme tel en 1967 !). On y découvre plus d’une cinquantaine de monuments, entre minarets, mosquées, mausolées et madrasas. Une grande muraille vient ceindre l’ensemble, aussi ancienne que la ville qu’elle protège. Pendant l’époque soviétique, le vieux-centre de Khiva fut vidé de ses habitants. Aujourd’hui, ils ont repris leurs droits et des pas joyeux résonnent entre les murs de pisé.

Parmi les monuments à voir, on retrouve le minaret de Kalta Minor, qui est l’un des emblèmes de la ville. Celui-ci devait atteindre 70m de hauteur, le plus haut du monde musulman, mais sa construction s’est arrêtée à 26m en 1855, en raison de la disparition de l’architecte (qui s’est enfui, sentant sa vie menacée par la jalousie de l’émir de Boukhara qui désirait un minaret encore plus majestueux…). Ce minaret est souvent qualifié de « court », mais ses couleurs restent superbes, et notamment le vert d’eau si typique de la ville de Khiva.

La mosquée Juma est aussi un immanquable à Khiva. Véritable chef-d’œuvre, elle comporte 213 colonnes de bois sculpté, d’époques différentes, chacune étant porteuse d’une histoire. Ces colonnes évoquent une forêt dénudée, les décorations, plutôt abstraites, sont particulièrement intéressantes, représentations de Bouddha et symboles zoroastriens s’y côtoient. La tradition voulait que les riches marchands ou pèlerins remplacent les plus vieilles colonnes par des neuves, sculptées dans le style de leur ville. Les plus anciennes datent du Xe siècle ! L’architecture de la mosquée est pensée pour que cette dernière, conformément aux anciens usages, soit un lieu de rassemblement pour la prière et pour discuter de la vie sociale ou du Coran.

Le bois est une matière très présente à Khiva. Outre les piliers de la mosquée Juma, on trouve de nombreuses portes ornées ou du mobilier en bois, ainsi que divers petits objets. Différentes sortes de bois sont utilisés pour ce genre de sculpture, comme le bois de noyer ou de platane, et les motifs représentés sont toujours sujets à interprétation, qu’ils soient végétaux ou géométriques. La sculpture sur bois est un artisanat toujours vivace à Khiva, plusieurs ateliers sont installés en extérieur, dans les rues. Les artisans proposent de petits objets sculptés tels que cannes en bois, petites boîtes ou encore portes-livres.

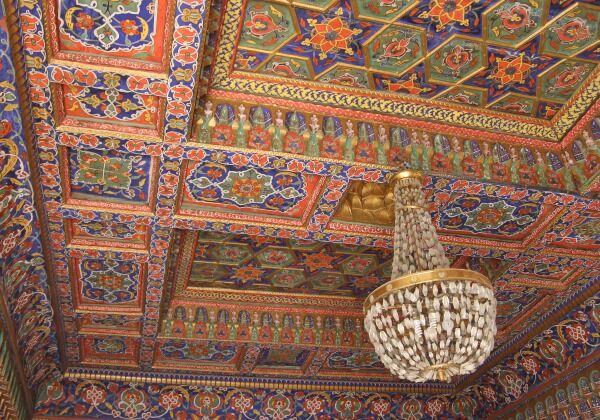

Le Palais ou encore Caravansérail Tach Khaouli, où vivait Allakouli Khan et son entourage (1794 -1842, troisième « khan » de la dynastie ouzbèke des Koungrates du khanat de Khiva) est situé dans Inchan-Kala, le vieux centre. Le harem, première partie du palais à avoir été construite, abrite cinq iwans confortables : l’un pour le khan et les quatre autres pour ses épouses légitimes… mais plus au Nord vivaient les femmes apparentées et les servantes. Les esclaves et les membres de la famille des femmes du khan vivaient dans les pièces et les petits iwans qui bordaient la cour intérieure. Les décors, là encore, sont superbes : céramiques bleues de Chine, colonnes de bois ciselées sur des socles en marbre sculpté, plafonds peints de motifs géométriques… Au fond du harem se trouve une salle soutenue par des colonnes de bois qui abrite le musée de l’artisanat.

La partie publique du palais composée d’une salle de réception (Ichrat Khaouli), recouverte de céramiques, accueillait les banquets ou les audiences royales. Une Cour de Justice (Arz Khaouli) la jouxtait, où le khan rendait la justice durant quatre heures quotidiennes.

La richesse d’Inchan-Kala ferait presque oublier l’existence de la ville extérieure, Dichan-Kala. Un mur d’enceinte protégeait la ville et possédait 11 portes, cette ville close était l’ultime étape des caravaniers avant de traverser le désert en direction de l’Iran. Aujourd’hui, trois portes subsistent, à l’Est (Koi Darvoza), au Nord (Kosh Darvoza) et à l’Ouest (Gandimyan darvoza). Cette dernière est une reconstruction totale réalisée par les soviétiques à partir d’archives.

La ville extérieure possède aussi un palais, celui de Nouroullah Bey, construit une dizaine d’années avant l’arrivée des soviétiques. Ce dernier conjugue les styles orientaux et l’architecture russe. Plus d’une vingtaine de pièces composent cet immense palais, aux décorations étourdissantes.

Découvrir la République du Karakalpakstan et la mer d’Aral

Seule Région à posséder le statut de République autonome en Ouzbékistan (avec sa propre Constitution, son drapeau…) le Karakalpakstan a deux points d’intérêt majeurs : Moynak, autrefois le plus grand port de la mer d’Aral, où l’on peut observer les carcasses des bateaux rouillées suite au retrait de cette mer, et le musée Igor Savitsky, l’un des plus prestigieux musée du pays.

Aller voir la mer d’Aral, sur les traces d’une mer disparue

L’arrivée sur la mer d’Aral, ou ce qu’il en reste, donne naissance à de nombreuses émotions. D’un côté, une sorte de mélancolie à la vue des étendues desséchées par l’action de l’homme. De l’autre, un émerveillement face aux canyons creusés par la mer, sur lesquels le soleil darde ses rayons flamboyants.

La mer d’Aral est en train de disparaître de la surface de la planète, sous nos yeux. Sa surface a été divisée par 10 depuis les années 60. Située entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, la mer d’Aral couvrait plus de 66 000 km2, soit plus de deux fois la Belgique. Mais durant la domination soviétique, les vastes steppes ont été transformées en champs de coton et les fleuves principaux du pays, le Syr-Darya et l’Amou-Daria, ont été détournés pour assurer l’irrigation. La mer d’Aral, privée de ses affluents, s’est peu à peu asséchée, avec elle disparaissent des dizaines d’espèces endémiques, ainsi que toute l’économie locale qui vivait de sa présence.

Privés de leur activité, les habitants (pêcheurs pour la plupart) sont partis et ont emporté avec eux les derniers souvenirs de la mer d’Aral. Côté Kazakhstan, un barrage a depuis été construit, couplé à certaines mesures environnementales, ce qui a permis au côté Nord de la Mer d’Aral de revivre. Mais du côté de l’Ouzbékistan, des mesures se font encore attendre. Pour le souvenir, il reste possible de se baigner en quelques points de la mer d’Aral, même si, gare aux peaux sensibles, l’eau est très salée !

Partez à la découverte de la ville de Moynak, autrefois l’une des villes de pêcheurs les plus importantes. On peut y observer le cimetière des bateaux ; échouées sur le sable les carcasses n’ont pas quitté leur place. Le musée de la ville de Moynak donne des clés pour imaginer ce paysage tel qu’il était avant.

Le grand lac Sudochi Lake, lac artificiel divisé en réservoirs, situé en plein milieu des steppes, aussi alimenté par l’Amou-Daria, subit un sort identique à la mer d’Aral. Peut-être pourrez-vous discuter avec les derniers pêcheurs qui observent les alentours. Quelques maisons d’ouvriers bordent le lac, leurs habitants surveillant le pipeline qui alimente l’irrigation des cultures.

Visiter le musée Igor Savitsky en Ouzbékistan

Le musée Igor Savitsky, ou « Louvre des steppes » a une histoire un peu folle. Imaginez, perdu au fin fond du désert ouzbek, un musée qui abrite une la plus riche collection de l’avant-garde russe, après le musée Russe de Saint-Pétersbourg. Blotti dans la ville de Noukous, bien loin de l’agitation de la capitale, le musée Igor Savitsky est né grâce à l’obstination de l’homme du même nom (1915 – 1984). D’abord sous couvert d’un petit musée d’archéologie, il recueillit les objets du quotidien de la région (tapis, toiles de yourtes, bijoux, amulettes, plus de 70 000 présentés dans les salles du musée).

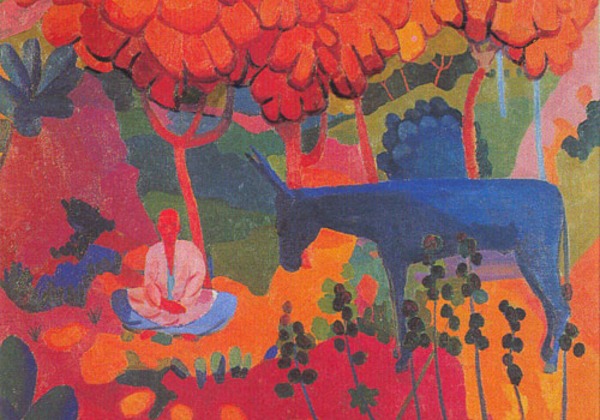

Riche collectionneur excentrique et artiste issu d’une famille aristocratique, Savitsky voulut aussi protéger les œuvres bannies par l’idéologie soviétique, soit plus de 15 000 toiles représentant tous les courants picturaux du début du XXème siècle. Toiles qu’il a, le plus souvent, acquises clandestinement en Union Soviétique.

Peu d’artistes connus, donc, dans ce musée, car nombre des artistes présentés n’ont pu fuir le régime et ont été déportés, internés ou interdits d’exercer leur art, quelquefois exécutés. Longtemps menacé de dilapidation par le régime du dictateur Karimov, le musée a tenu bon grâce à la ténacité de sa conservatrice, Marinika Babanazarova, nommée par Savitsky juste avant sa mort. La situation « perdue » de Noukous, difficile d’accès, freina les convoitises des hommes politiques ou des amateurs d’art et finalement protégea les œuvres. Aujourd’hui, le musée est devenu un atout pour cette ville au milieu de rien, et certains voyageurs font le trajet uniquement dans le but de découvrir les collections « interdites ». Une providence au milieu du désert.

La vallée de Ferghana, au cœur de l’Asie centrale

Kokand, une première étape dans la vallée de Ferghana

Kokand, partagée entre ville moderne et ancienne ville, a su garder son charme d’antan grâce à ses labyrinthes de petites ruelles. Kokand a été l’une des villes les plus prospères d’Ouzbékistan, avant que le khan de Boukhara ne s’en empare en 1842. La ville a trouvé un second souffle après l’indépendance, lorsqu’elle a été reliée à Tachkent par une voie ferrée. On y trouve plusieurs monuments d’intérêt de construction assez récente, fin du XIXe.

Le palais de Khudayar Khan a abrité le dernier chef du khanat de Ferghana. Sa construction débuta en 1863 et se termina dix ans après, elle mobilisa 16 000 ouvriers et 80 artisans ! Tant d’efforts… pour peu de choses, puisque le palais fut en grande partie détruit par les Russes blancs, 5 ans après. À l’origine, le palais possédait 7 cours et 114 pièces, dont restent 4 cours et 19 pièces. En pénétrant dans l’édifice, on imagine facilement tout le faste et l’opulence qui devaient y régner. À l’extérieur, les mosaïques bleues, vertes et jaunes ont retrouvé tout leur éclat grâce à l’énergie des restaurateurs du palais.

La mosquée Juma, construite par Omar Khan, première « mosquée du Vendredi » du khan, est assez impressionnante, avec ses 99 piliers de bois soutenant un plafond aux motifs peints. Longtemps fermée à l’époque soviétique, et interdite aux non-musulmans jusqu’en 2001, cette mosquée est l’un des plus beaux monuments de la ville et de la vallée.

Dans les allées du cimetière royal, où sont enterrés les membres de la famille royale, deux mausolées se détachent : celui de Modar-i-Khan, qui abrite la dépouille de l’épouse d’Omar Khan et d’autres membres féminins de la famille, et Dakha-i-Chakhon orné de décorations célébrant les arts décoratifs des 3 khanats (peintures de Ferghana, sculptures sur albâtre de Boukhara, sculptures sur bois de Khiva).

Marguilan, la ville de la soie en Ouzbékistan

Marguilan, dont la construction remonte au 1er siècle avant J-C, était une ville-étape importante sur la Route de la Soie. Cette ville, très marchande et religieuse (elle comportait plus de 200 mosquées, qui ont pour beaucoup été détruites à l’époque soviétique) a conservé une ambiance typique de bazar pittoresque et coloré. On y commerce, on se salue et on boit du thé au milieu des sacs d’épices ou des caisses de fruits, dans une joyeuse cacophonie.

Son économie repose essentiellement sur le tissage de la soie. Au début du XXe siècle, il existait quatre grandes fabriques de soie au sein de la ville, qui ont été fermées dans les années 1930 suite à une vague d’arrestations. À la fin des années 1950, les artisans ont été regroupés au sein de deux grandes usines qui employaient chacune plusieurs milliers d’ouvriers.

Aujourd’hui, de nombreux artisans se sont mis à leur compte et travaillent de manière artisanale. La fabrique Yodgorlik, par exemple, propose de découvrir le processus entier de fabrication du tissu en soie, et des produits confectionnés avec ce tissu. Leur fabrication a connu un tel succès que l’entreprise emploie environ 2 000 salariés, sans renier ses principes de départ. Phases de dévidage, de tissage, teinture, réalisation des produits… n’auront presque plus de secrets pour vous !

Richtan, les céramiques les plus réputées d’Ouzbékistan

Richtan est l’une des villes les plus anciennes de la route de la Soie. C’est aussi le foyer de la céramique en Ouzbékistan.

Depuis plus de 700 ans, les céramistes de Richtan fabriquent des bols, des plats à plov, des vases… la technique utilisée est ancestrale : l’argile provient de la région, et les couleurs sont obtenues de façon minérale, avec du cobalt par exemple pour le bleu ou du cuivre pour le vert. Il ne faut pas hésiter à voir de vos propres yeux les artisans au travail, dans des ateliers reconnus pour leur professionnalisme, car avec l’arrivée du tourisme, la qualité peut ne pas être au rendez-vous dans certains bazars.

L’atelier de Roustam Ousmanov, situé dans le centre-ville, se visite et propose un petit musée garni de ses collections personnelles, ainsi que de pièces provenant de régions ou pays voisins. L’UNESCO lui a décerné il y a quelques années le label d’excellence pour son travail de préservation de l’artisanat local. Chapeau !

Art et culture en Ouzbékistan

La Fête de Navrouz en Ouzbékistan

La fête de Navrouz qui signifie « Nouveau jour » est la grande fête printanière qui célèbre la nouvelle année en Ouzbékistan. Elle a lieu le 21 mars et, interdite sous le joug soviétique, a été rétablie en 1989 après l’indépendance. C’est la fête la plus populaire du pays et elle donne lieu à de nombreuses célébrations. Dans chaque village, chaque quartier, des fêtes sont organisées. Historiquement, le peuple ouzbek réalisait des sacrifices avec des moutons en l’honneur de ce jour, afin de remercier Dieu et de lui demander sa clémence pour les prochaines récoltes. Aujourd’hui, cette tradition n’a plus autant d’ampleur, puisque le « sacrifice » est réalisé seulement pour la préparation du repas.

En Ouzbékistan on aime bien manger ! Pour Navrouz, le mets traditionnel est le soumalak, à base de farine, de blé germé et d’eau. La préparation du soumalak est longue, pendant une semaine, le blé est arrosé pour qu’il germe dans l’obscurité. Traditionnellement, pendant la cuisson finale qui se fait tard le soir jusqu’à l’aurore, le mélange est longuement brassé. Cette préparation se déroulait comme une fête impliquant seulement des femmes. C’était l’occasion de rire, de jouer de la musique et de chanter des chants spécifiques à l’évènement. Parfois, le soumalak est mélangé avec de l’huile, pour épaissir, mais cela change le goût et il est alors moins sucré.

Le soumalak possède, selon la légende, une origine divine. Ce plat aurait été créé alors que Fatima, la fille du prophète, désespérée de ne pouvoir nourrir ses deux jumeaux affamés implorait Dieu de l’aider. Alors qu’elle faisait chauffer les seuls ingrédients dont elle disposait – de l’eau et de la farine – Dieu envoya un ange parfumer le mélange avec « l’herbe du ciel ». L’ange y ajouta sept petits cailloux pour que le mélange n’accroche pas, alors que Fatima devait le remuer toute la nuit. Épuisée elle finit par s’endormir mais les anges continuèrent à mélanger pour elle. Aujourd’hui « l’herbe du ciel » est constituée de pousses de blé germées dans l’obscurité.

À l’occasion de la fête de Navrouz, des courses de chevaux, des combats de boucs ou de coqs peuvent être organisés, ainsi que de la lutte traditionnelle ouzbèke, des danses et des chants. À cette occasion, les jeunes filles portent les robes traditionnelles pour effectuer leurs plus beaux pas de danse.

Les plats traditionnels ouzbeks

Le plov est le plat traditionnel par excellence en Ouzbékistan. Le plov est préparé avec du riz, des carottes, du cumin, de la viande de mouton ou de bœuf avec le gras, de l’huile de tournesol avec de l’huile de lin, des pois chiches, des raisins secs. On fait revenir le tout, sauf le riz, dans une grand chaudron bien huilé, puis mijoter. Le riz est cuit à part, on le fait bien dorer, puis l’eau est ajoutée (une phalange d’eau au-dessus du riz, précise Bek). Dès que l’eau est absorbée, il faut diminuer le feu, réunir le riz en une « petite colline » et faire des petits trous avec une louche ou une cuillère, puis remettre le couvercle pendant 15 minutes à petit feu. Ensuite le riz est mélangé avec le reste des ingrédients, le couvercle remis pendant une dizaine de minutes, et le plat est prêt ! Un temps de préparation assez long. Il y a toutefois de nombreuses variétés de plov, qui brodent toutes la même base d’ingrédients.

Autres plats typiques : les chachliks, des brochettes de mouton (ou autre) grillées recouvertes d’oignon cru, accompagné de pain frais, ou encore les manty, des petites ravioles farcies de mouton haché et d’oignon, arrosées de smetana (crème aigre).

Le pain non, que vous réalisez avec votre hôtesse, est également un incontournable en Ouzbékistan. De forme ronde, ces pains sans levain ont une croûte croustillante et un cœur moelleux. La pâte est souvent saupoudrée de graines de sésames ou de pavot ; elle est ensuite jetée le long des parois d’un four et s’en décolle lorsque le pain est prêt !

Le rite du thé est un élément essentiel de la culture ouzbek auquel s’attache une large dimension symbolique. Bien plus qu’une boisson, il est généralement l’occasion de tout un cérémoniel : toujours servi avec la main droite, il doit avant d’être consommé, être versé trois fois dans les tasses (et reversé dans la théière), une fois pour l’argile, une fois pour la graisse et enfin une fois pour l’eau. Les tasses ne sont jamais remplies (sauf pour signifier aux hôtes qu’il est temps de s’éclipser). Dans les villes vous pourrez déguster vos tasses de thé dans les tchaïkhanas, des maisons de thé installées au bord de points d’eau. Ces dernières, traditionnellement, laissaient leur cuisine à la disposition des clients et chacun y préparait son repas. On en trouve encore dans chaque quartier.

Le bouzkachi, un sport traditionnel en Ouzbékistan

Le bouzkachi, ou kopkari en ouzbek, est une course traditionnelle d’origine mongole où des cavaliers se disputent une carcasse de chèvre remplie de sable, qu’ils doivent placer dans un cercle prédéfini. Parfois 50 cavaliers peuvent participer à ce jeu, dans une démonstration d’adresse, de rapidité et de force.

Cette compétition peut être organisée en hiver et au printemps, jusqu’au mois de mars, ce pourquoi elle est régulièrement observée lors de la fête de Navrouz. L’effort demandé aux chevaux est en effet si intense qu’il peut amener à de graves blessures voire à la mort de ces derniers en cas de températures trop élevées. Certains professionnels consacrent leur vie à ce jeu et soignent leurs chevaux plus qu’eux-mêmes pour qu’ils puissent être les meilleurs.

La pratique du bouzkachi nécessite une condition physique robuste ; il faut être un cavalier déjà émérite et coordonner ses gestes avec la course du cheval pour manier la carcasse et l’emmener jusqu’à la cible. Celle-ci pèse autour de 30 kilos, une fois vidée et remplie de sable. Durant la course, les concurrents doivent essayer de subtiliser la carcasse au cavalier qui l’a attrapée, et ainsi de suite. Un bouzkachi peut être organisé par l’Etat, ou par des personnes influentes à l’occasion d’un événement particulier, ou simplement pour conforter sa position au sein de la société. Des récompenses peuvent être accordées pour les vainqueurs : télés, ordinateurs, ou dans un autre genre, des bœufs ou des chameaux.

Quand partir en Ouzbékistan ?

L’Ouzbékistan est sous le régime d’un climat continental : les étés y sont chauds et les hivers très froids et secs. Janvier et février sont les mois les plus froids de l’année ; juin et juillet les plus chauds. Mars, avril, mai, août, septembre et octobre sont les meilleures périodes pour visiter l’Ouzbékistan. Le printemps avec ses floraisons et l’automne, où se déroule les récoltes, parent le pays de ses plus jolies couleurs.